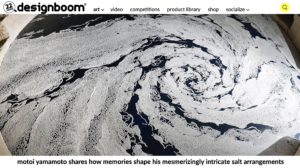

ギャラリーの空間に船の舳先が乗り上げたようなインスタレーション。天井と構造物の間のわずかな暗がりから、多量の塩がなだれ落ちている。―― 「ウツロナルモノ」

また別のインスタレーションでは、塩で塗り固められた通路が口を開いているが、奥まで光が届かず、暗がりがこちらを見つめている。―― 「記憶への回廊」

山本のインスタレーションは、知覚と身体に訴える。古今東西の生命を繋いできた塩の堆積が生み出す「暗がり」は、知りたいという欲求をかきたて、見てみたいという確かな身体反応を喚起させつつ、いずれも近づきえず、したがってにわかには知ることのできない崇高さを湛えている。

私たちは、近代化も終わりにさしかかった、あるいはまだその途中ということもできるが、そういった社会に生きている。近代化とは、文明の光によって社会を隈なく照らし出すことだった。もはやそこでは、予測できない要素、支配できない要素は一掃され、すべての事象は人間の掌中に納められたかのようであった。

しかし、今さらいうまでもなく、人間が支配できていないことは数多くある。そのうちの一つに「死」が考えられる。それまで培ってきた知識、人間関係、財産、名誉などが無に帰する、しかし万人に共通して訪れる単純な事象だ。人間は、それに対して未だになすすべがないながら、それをも我がものにし、ねじ伏せ、己から遠ざけようとする。医療行政や保健機構によって恣意的に引き延ばされ、裁断され、隔離される「死」のありようは、こうした状況をあらわにする。

近代社会は、知りえないものまでも知ったものとして、それが内包している暗がりをやり過ごしてしまう。

山本は、絶えず、そうした社会が追いやってきた「暗がり」に眼差しを注ぎつづける。その存在に気づいたのは妹が病気で他界した時だ。その記憶を辿り、失ったものに近づき、それが何だったのか知ろうとする。その過程で「知る」という権能の及ばない「暗がり」に対する意識が生まれてきた。

記憶について考えるとき、港千尋が、記憶とは過去のある時点に常に滞留してあるものではなくて、現在との関係において絶えず書き換えを迫られながら生み出されているというのを思い出す。記憶とは、現在にあって過去を想起する力に依拠しているということだ。そう考えられるならば、山本の「暗がり」は、ある出来事とそこから引き起こされた心的状態を絶えず想起し、己の現在と照らし合わせて問いただしてゆくという志向、そしてその過程でおこる知覚と身体の限界、その両側を映し出す象徴的な「窓」であるということはできまいか。時には色濃く、時にはかすみつつ、伸縮を繰り返す闇は、山本の記憶を想起する力そのものだ。そして、そうした営為が、山本を、プロセスとしての記憶、作品行為、そして言ってしまえば彼自身の人生の絶えまない生成に開いてゆく可能性自体なのである。

小澤慶介